« Hila perd aujourd’hui la chaleur animale de Sauniq et personne ne peut la consoler de ça. » p.153

Hila est une petite fille que sa mère a eu avec un homme qu’elle aimait trop peu de temps, assassiné par un vieux jaloux.

Sauniq est la grand-mère adoptive de la mère et de sa fille.

Et la mère ? Peu importe son nom, elle aurait pu être une de ces femmes modernes qui de tout temps se battent pour la survie. La leur, et celle de ceux dont elles portent par amour la responsabilité. Amour qui tel un filet de vie s’écoule dans les interstices de la nécessité.

Vivre de la sorte, c’est souffler le chaud tant que le foyer est encore allumé. Vivre de la sorte, c’est lutter contre le froid qui glace, fige et pétrifie. C’est survivre contre les vents et les marées.

Les lectures de vacances ont de magique un effet attendu, celui de conduire vers les contrées inhabituées de l’existence humaine. Souvent, là où on ne serait pas enclin à aller par plaisir, mais seulement par nécessité. Celle de se comprendre soi-même, différemment.

Voyager en compagnie d’un livre, et de l’histoire qu’il recèle, dédouble de plaisir. Celui de découvrir en réelle présence de ses propres yeux et en virtuel, avec les yeux de l’imaginaire qui se nourrit de ce que voient les yeux physiques, mais dont les effets dépendent aussi des sensations que le corps communique au cerveau qui ne distingue pas entre le réel et le virtuel, imaginaire, fictif.

Des contrées, bien que latentes, se donnent à apprécier car à percevoir en filigrane. Avant la lecture, elles sont inexplorées en demeurant étrangers car étrange à ce que l’on connaît de vues et par l’imaginaire. Ce qui est connu, et déjà exploré, est pour le moment déconnecté de ce qui demeure encore étrange et étranger. Bien que déconnectées, ces contrées n’attendent qu’à être reconnectées pour que la vie circule plus largement et se répande plus amplement.

Plus profondément aussi, car ainsi mise en mouvement, une telle vie est en posture de pouvoir communier à elle-même dans les profondeurs de l’être qui la contient et la porte. Vie qui le bouscule aussi, et si souvent le déporte, vie marquée par le besoin de partir au large, au point de se laisser déplacer pour trouver une issue ailleurs, une autre porte de sortie.

Au printemps, la vie peut être latente car déportée vers la fin de l’hiver, et l’automne vers la fin de l’été. Au terme de la vie, l’arrivée ultime est latente pour qui hume les brunes de l’autre rive avec curiosité de plus en plus anxieuse que seulement une réelle présence peut faire diminuer.

Tout est question de bon tempo, de bon voyage au bon moment.

Les livres sont pour cela. La preuve, on les lit jusqu’au bout, tout au moins ceux-là. Ce fut le cas, l’ayant trouvé dans des circonstances inattendues, -je reviens au thème que ce livre traite-, je le fais avec délectation certaine, celle qu’une programmation n’aurait jamais pu saisir dans le fond, dans sa profondeur, ni en gros ni dans le détail.

À quelques jours de mon départ estival de Hong Kong, je participe à une soirée organisée comme à l’accoutumée par Madeline et son équipe de Parenthèse. Le livre présenté « Quand la Chine parle » est le résultat d’un travail collectif fourni par des spécialistes qui, grâce aux marqueurs constitués du langage, traquent l’évolution civilisationnelle, dont la Chine moderne fait preuve… avec brio.

Mais la citation ne fait pas partie de leur ouvrage (ce serait probablement pour une autre fois !). Elle vient du livre qui m’a été confié par une vieille connaissance croisée à la caisse. Prenez-le pour votre voyage, vous me le rendrez en automne. Stupéfié par la spontanéité avec laquelle elle me le confie, j’ai du mal à résister. Surtout que, la présentation du livre par l’acheteuse me connecte avec mon passé. Immédiatement, je m’engouffre dans les crevasses de ma mémoire d’enfant. J’y conserve le souvenir d’un livre qui traite d’un sujet semblable.

Je lui présente alors brièvement Odarpi, syn (fils) Egigwy d’Aliny et Czesława Centkiewiczów. Il n’y a pas de masses de livres dont je me souviens avec autant de précision. C’est dire à quel point j’ai été marqué par ce livre (pas seul, car en l’évoquant avec mon frère aîné et sa femme je constate qu’ils s’en souviennent exactement comme moi) ; livre fenêtre ouvrant sur un monde inconnu mais bien réel, car possible pour les autres dont j’apprends l’existence. Les autres auxquels, dans un geste de communion avec leur vie, je peux joindre à mon tour ma frêle vie d’un tout jeune adolescent ; certes par procuration, mais communion obtenue grâce à la curiosité d’un être vivant qui cherche à se comprendre en scrutant ses propres réactions provoquées par l’observation de la vie des autres.

Loin d’un voyeurisme malsain quelconque, la curiosité a des bras longs pour tâter les limites de la présence de l’existence humaine.

Ainsi la curiosité permet de savoir comment l’esprit humain vérifie la possibilité de passer dans une autre dimension de l’existence ou celle de la non-existence. Les croyances et les légendes qui les accompagnent contiennent des récits de tant et tant d’expériences réellement vécues que les narrations livresques mettent en lumière.

Les livres ne racontent jamais que de pures inventions de l’imaginaire. Ils sont conçus et nés dans les têtes et les corps bien réels. Ils créent des ponts entre les auteurs et les héros qu’ils font vivre. Le lecteur n’y étant qu’un invité surprise qui a ouvert le livre et s’y engouffre. Pour y faire planer dans sa propre corporéité un soupçon de vérité, le lecteur, moitié réel, moitié virtuel pour lui-même, conduit comme un enfant par la volonté d’un autre, se laisse ainsi initier à sa propre vie.

Le grand froid des Inuites se communiquait lors de certains hivers de mon enfance. Mais le fait d’habiter dans un igloo m’éloignait d’une familiarité insouciante pourtant si désirée à entretenir avec Odarpi et ses semblables. Le rapprochement contracté à l’amiable lors de la lecture opérait efficacement dans l’imaginaire d’un enfant avide de grands espaces. Il opérait par magie de l’exotisme du grand froid du pôle Nord vers lequel mon imaginaire désirait tendre en compagnie d’Odarpi.

Son igloo, finalement accepté comme normal, constituait la pièce maîtresse d’une relation empreinte d’exotisme, certes glaçant. Une fois l’atmosphère glaciale de l’igloo assimilée à la chaleur de la cuisine de ma maison, ma chaleur y étant injectée, -impensable de rester avec son froid à lui, sans lui communiquer de la mienne, celle dont j’ai été familier-, a fait fondre les premières glaces d’une relation “épistolaire” imaginaire entretenue par la suite pendant bien longtemps, par le truchement d’un livre pour enfants. Et le désir de l’enfant de vouloir se laisser embarquer dans une relation avec un au-delà de ce que l’horizon de son existence, à lui, pouvait offrir.

Cet exotisme-là, signé par le grand froid, se trouvait à l’opposé d’un autre qui lui aussi a peuplé mon imaginaire : Stan et Nelly, deux enfants qui se trouvent au Soudan, c’est selon le livre intitulé « W pustyni I w puszczy » (Au désert et dans la forêt tropicale de Henryk Sienkiewicz, prix Nobel pour un autre livre Quo Vadis en 1905).

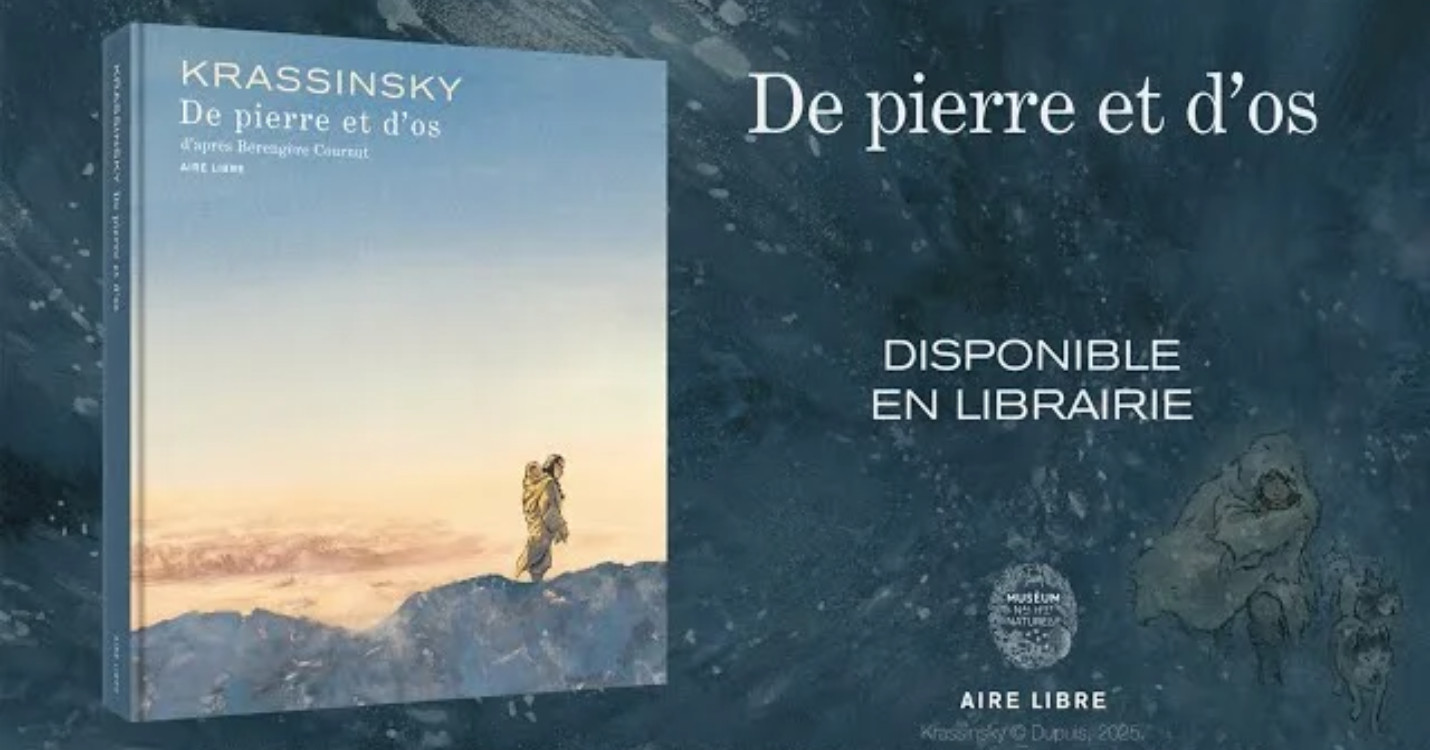

J’ai donc décidé de prendre De pierres et d’os pour mon voyage d’été.

Le grand froid va “logiquement” m’accompagner tout au moins dans la première partie de mon périple. Une fois arrivé à Varsovie, je subis un choc thermique qui me vaut une journée off, forcée, nécessaire, indispensable. Je me console en lisant le livre. Et j’essaie de garder le chaud au cœur.

Comme l’héroïne du livre, je suis à la recherche de la chaleur que certains médicaments sont censés procurer. Les rencontres amicales ne suffisent pas, il faut un peu de patience, après la visite à la pharmacie, le médicament doit agir dès que possible.

D’autant que le lendemain, je dois partir tôt le matin pour prendre le bus qui m’amène au grand nord du pays dans la région des lacs de Mazurie pour voir un ami qui au cours de sa vie professionnelle a fait plusieurs fois le tour de la planète, y compris au milieu des glaciers.

Mazury, ce n’est pas le pôle Nord, c’est encore très loin des Inuits et de leurs phoques. Mais la chaleur, toute relative d’été, y est plus agréable qu’à la capitale.

Dimanche je me réchauffe à la messe paroissiale, lors de laquelle une sœur fait l’annonce qui me parle.

Elle est de la congrégation des sœurs de sainte Catherine (Katarzynki). La congrégation est connue à cause de la célébration, fin mai dernier, dans la région, de la béatification d’une quinzaine d’entre elles, polonaises et allemandes unies par le choix de vie et la mission commune qui en découle jusqu’au martyr. Elles furent proclamées martyres de la foi subis lors de la seconde guerre mondiale de la part de l’Armée rouge pour avoir été solidaires du destin de malades et d’handicapés. Elle fait une annonce pour susciter et orienter la générosité vers l’aide à l’institution qu’elle dirige : accompagner sur le chemin de guérison des personnes dépendantes, victimes de différentes addictions.

Mais De pierres et d’os ne me quittent pas. Le pôle Nord non plus. Je me jette dans l’eau glacée du printemps de l’héroïne qui perd tous ses proches dans l’effondrement d’une partie de la banquise coupée en deux. Ce qui produit, comme effet irrémédiable, la séparation en engloutissant les autres, elle-même survivant sur l’autre partie. Si cela eut été l’inverse, l’histoire du livre se déroulerait sur l’autre versant de la vie, celui des autres, hypothétiques survivants. Mais l’auteur a décidé autrement. Le réchauffement de la planète sert de canevas pour tramer l’intrigue d’une femme seule. Pour y enfiler des perles d’une existence exemplaire empreinte de courage et d’opiniâtreté.

L’intrigue du livre est construite autour de la vie de l’héroïne qui raconte en première personne son existence passée. Vie regardée depuis l’au-delà que le chamanisme dont elle fut initiée pour survivre en harmonie précaire mais efficace durant le temps vaille que vaille lui permit de se retrouver dans cette autre vie.

Elle conclut :

« Naja et moi avons passé la dernière frontière il y a longtemps déjà. Plus de « Groenland » de « Canada », ni de « Sibérie », comme ils disent nous, nous tenons sereins au pays des morts. Nous n’y manquons de rien, car tous nos besoins se sont éteints » p.197

Selon la coutume ancestrale des Inuites, une fois devenue vieille et malade, incapable de s’occuper d’elle même et devenant un poids trop lourd pour les autres, l’héroïne se laisse mourir dans le froid, accueillie par le blanc de neige et de sa douce chaleur de mort.

Le livre a été inspiré par la découverte “de minuscules sculptures inuits en os, en ivoire, en pierre tendre, en bois de caribou” suscitant “un irrépressible besoin d’exploration romanesque, jusqu’à une immersion finale de dix mois dans le fond polaire” (poste-face). Une série de photos représentant des habitants du nord polaire accompagne l’imaginaire en fin de livre. Comme dit l’héroïne du livre, “ces gens habitent et colonisent un imaginaire qui ne leur appartient pas”.

Ce constat est applicable à bien des situations, lorsqu’en touristes, nous formulons si facilement des jugements bien nets sur ce qui caractérise les gens ainsi côtoyés et comment ils ne sont pas nous. Ou alors, comment ils nous sont proches et frères.

Dans les deux cas, notre jugement qui nous auto justifie échappe au réel trop compliqué pour comprendre, alors qu’il n’est que différemment plus complexe que le nôtre.

“Mais la vielle femme que je suis ne se fait pas de souci. Nos esprits les hantent, notre civilisation les fascine” (p.198)

Un appel vibrant au respect de la biodiversité, pas seulement celle des plantes et des animaux, mais aussi à l’intérieur de cette étrange espèce que l’homo sapiens dans ce qu’il a de plus riche : s’organiser pour survivre. Et plus si affinité.

Elle est faite de vie et de mort, de chaud et de froid, de légendes et de croyances, de force qu’elle trouve dans les alliances avec la nature animée et inanimée, elle est faite de sa puissance de vie qu’elle continue d’animer.

“Mon corps réformé s’est asséché, puis pétrifié. C’est ainsi qu’on me voit maintenant, depuis la côte en hiver, depuis les lacs en été, la femme de pierre, inukshuk* à jamais dressé sur l’horizon de la toundra tout à tour fleurie et glacée. Regardez-moi, si vous passez par-là : je vous surveille. La femme de pierre au caractère d’ours, au nom d’hermine. La femme de pierre-Uqsuralik”.

*Inukshuk” signifie “à l’image d’un humain”. Depuis des générations, les Inuits créent ces impressionnants repères en pierre sur le vaste paysage arctique.

———————–

« De pierre et d’os » Bérengère Cournut a reçu le prix du roman Fnac 2019 ainsi que le prix Libr’à nous 2020