Entre le comique et le tragique, c’est bien connu, on ne sait pas s’il faut rire ou au contraire devenir triste.

Telles deux rivières formant un même fleuve, mais dont les eaux ne se mélangent qu’après un certain temps d’écoulement, la nature humaine produit des substances de chimie émotionnelle qui lui sont à la source, contradictoire et qui s’écoulant côte à côte finissent par se mélanger pour devenir un.

Contradictoires en apparence, le comique et le tragique qui, une fois sortis de leurs sources respectives, finissent par se mélanger en provoquant le tragi-comique – qui n’a presque plus rien en commun avec l’un ou l’autre-, tirent leur identité respective de l’obscurité des abîmes de l’existence, que le génie d’un écrivain peut rendre lumineuse; point à l’instar d’un esthète en mal de choses à admirer, mais bel et bien en homme qui cherche à rendre compte de ce qu’il ressent et qui de sa singularité tire des vérités universelles.

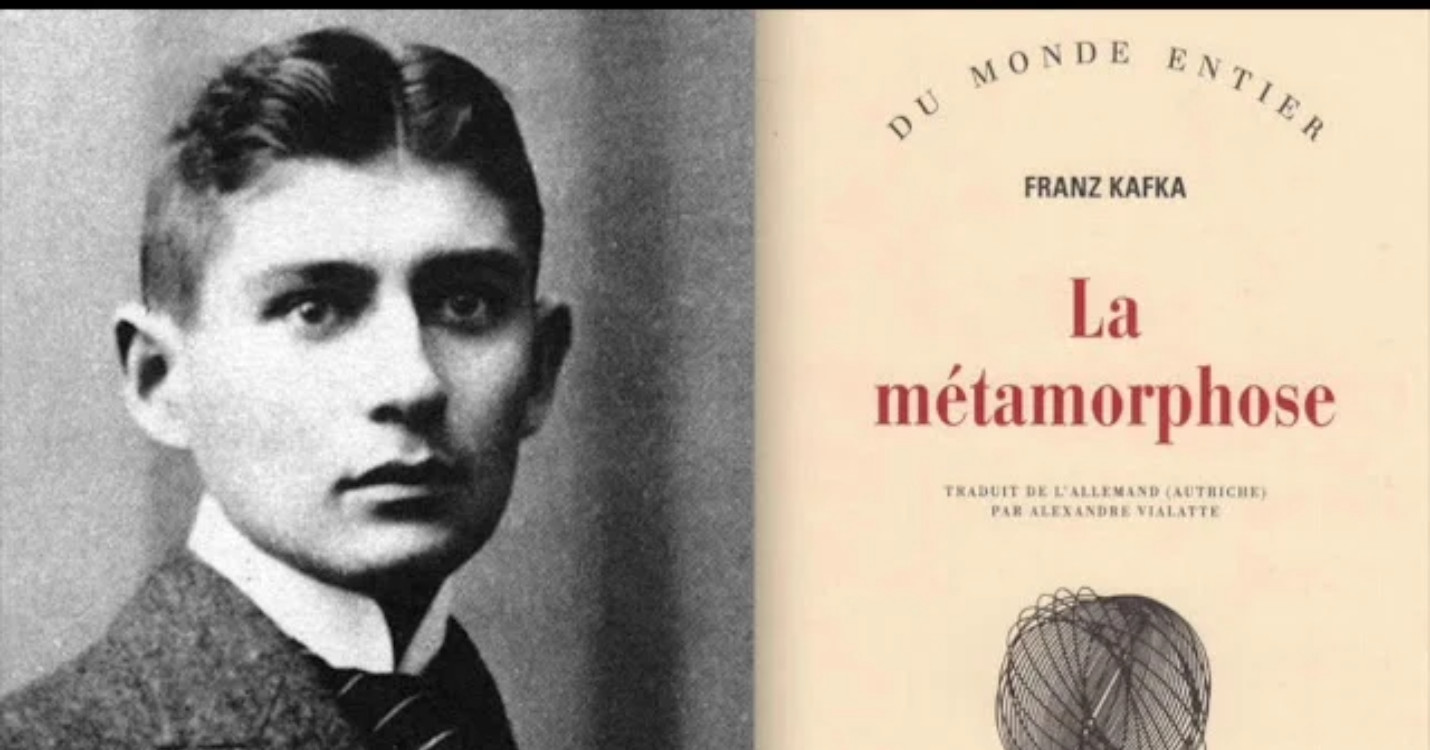

Pour cela il fallait des ingrédients bien particuliers, l’humour et la perspicacité. Kafka les a, et les met au profit de la conscience humaine et de son penchant déshumanisant.

Sous sa plume, une nouvelle sensation apparait, celle d’un cœur incapable de se libérer de la raison.

“C’est ce que la condition humaine a de comique pour la raison et de tragique pour le cœur.”

L’expression n’est pas de moi, je l’ai trouvée dans un livre où l’auteur (Jean Dutour, La chose écrite, Flammarion, 2009, p. 460) parlant de l’œuvre de Franz Kafka, le résume de la sorte.

Il y trouve cette originalité que seuls les esprits raisonnables (doués de l’usage de la raison) légèrement (pour ne pas dire franchement) tourmentés en sont capables.

Kafka a tout cela en déverrouillant un passage vers une nouvelle compréhension de l’humain, il les a en des proportions rarement égalées, sinon dans l’histoire des dernières générations, certainement en littérature. C’est pour cela qu’il tient une place si importante dans la littérature et au-delà dans la pensée moderne qui nourrit, particulièrement en France, un espoir sans espoir.

Né dans une famille juive dont certains de ses ancêtres furent de grands rabbins à la pointe d’une intelligence au profit de la philosophie de la vie, empreinte d’une spiritualité bien marquée par la destinée du peuple à la recherche d’un messie, dont les traces furent perdues (comme jadis celles de l’arche), puis semblant retrouvées pour les perdre de nouveau au fur et à mesure des déboires avec les cultures ambiantes qui avaient tout autant une force d’attrait qu’une force de résistance.

Né dans une telle exigence, au croisement des routes de l’Europe, à Prague, à la fin du 19e siècle pour laisser écouler sa vie sur le macadam de dures transformations des sociétés d’alors sous les coups des exigences idéologiques à la mode, Kafka avait tout pour plaire à une nouvelle manière de se comprendre comme humain, transformé en permanence. Et avec quel effet !?

La grande question est enfermée dans ce croisement du comique avec le tragique, et la réponse aussi.

Il les a déposées dans ses livres, d’où souffle le vent venant des grandes steppes du continent de la pensée humaine qui se veut raisonnable, et qui en même temps constate le tragi-comique de ce raisonnable.

Ou alors qui se veut charitable (ce qui est antinomique du raisonnable, à moins que le raisonnable annexe le charitable) mais ce qui alors amène au comico-tragique justement.

En lisant le premier chapitre du Procès, Kafka rit aux éclats devant son auditoire. Ce n’est pas de la bouffonade, c’est du sérieux, tellement c’est tragique que ça devient comique.

Une seule fois dans ma vie j’ai ressenti une telle étrangeté des sentiments, alors que le cerveau tournait à fond, dans une pirogue sur le Sepik, où je me suis trouvé embarqué par nos guides dans une situation bien étrange.

Nous avons perdu les repères pour savoir où aller, car l’immense fleuve de Papouasie est découpé par d’innombrables méandres créés par la végétation très dense.

Une sorte de mer des Joncs, mais qui au lieu de servir de passage, comme pour Moïse et les Hébreux fuyant pour un meilleur destin, nous étions exposés aux mâchoires des crocodiles dans on voyait dans la nuit claire après un orage bien tropique, les paires d’yeux pleins de lumière du tragi-comique, la lumière c’est pour les crocodiles, le tragi-comique pour nous.

C’est alors au milieu de la nuit, au milieu de nulle part que nos guides, après avoir épuisé les moyens de sauvetage, ont éclaté de rire.

Évidemment le tragique prédominait, mais le comique de la situation sourdait dès le départ, et il en reste comme un souvenir, parce que rien de grave n’est finalement arrivé.

Or, les héros de Kafka étant condamnés aux deux, le sont jusqu’au bout de leur existence. Et point de grandeur, tout est insignifiant et ils terminent engloutis corps et âme.

Joseph K du Procès, K. L’arpenteur du Château et Grégoire Samsa de la Métamorphose, individus modestes, doux et polis, très accablés, le tragique et le comique leur collent à la peau et leur vont si bien dans ce complet-veston sous lequel, point d’ambition, ils cachent leur misère, comme Adam et Eve chassés du paradis.

(Des deux côtés on se trouve coincé, en partant de l’un ou de l’autre on aboutit toujours au même résultat.)

Le livre qui illustre ce drame humain que Kafka a identifié de façon poignante, sans équivoque d’interprétation possible, c’est la Métamorphose.

Un modeste employé est frappé d’une curieuse transformation, il est devenu de la vermine. Mais pas comme celle que l’on connaît par exemple dans la littérature polonaise, où le héros, accablé des fautes, constate devant Dieu qu’il n’est plus un homme (Jam robak, nie człowiek), mais, totalement dépouillé de son humanité, un ver de terre, une vermine à la recherche de sa rédemption.

La vermine chez Kafka n’a rien qui puisse faire songer à une quelconque valeur à son sujet ni au présent ni dans le futur, mais le regard qui est posé est plein d’humour qui transmute les sentiments.

Comme il le note dans son journal, il a le cœur ❤️ triste et l’esprit gai. C’est sa force que de pouvoir se servir de cette gaieté comme si elle était indépendante du thème traité, et de le faire avec la clarté la plus simple, et à ce titre-là plus poignante.

“Il a nettoyé la langue allemande de ses lourdeurs : d’une langue enflée, gothique, baroque, il fait un instrument de prospection tranchant. Il dote l’Europe d’une langue nouvelle” (p. 455).

Pas seulement la langue, mais aussi la pensée humaine dans son ensemble est ainsi renouvelée, rendue à sa plus simple expression pour décrire le réel à l’état brut, sans filtre, ou presque.

En effet, l’écriture de Kafka est éminemment métaphorique pour constater que le messie si attendu n’y est toujours pas ; il traite des sujets au ras de pâquerettes- et tout y est symbolique : rapetissement, la blessure causée par la paume, l’incapacité de sortir au grand large de sa chambre, alors que l’envie ne manque pas, le manque de nourriture, mort lente d’un manque d’amour…

Les héros de ses romans constituent un parterre non pas de grands personnages à la Balzac, mais de ceux qui traînent leur existence de mal en pire (comme dans la chanson de J-J Goldman).

Pas à la manière de Zola non plus, qui croit au progrès, les personnages de Kafka cumulent les déboires de toute sorte, et pas des moindres.

Le héros de la Métamorphose est un représentant de commerce qui un beau matin se voit transformé en cafard. Pas un scarabée qui bien que se nourrissant d’excréments, a un vernis dorsal bien agréable, dans lequel le soleil et la lune avec leurs étoiles se complaisent.

Le cafard n’a rien d’agréable, et aux yeux des humains, il égale la répugnance des araignées (surtout de la veuve noire !); pire qu’une araignée, il ne fait pas seulement peur, il provoque des sentiments de dégoût mélangés à la tristesse, une sorte de mélancolie que ni Charcot ni Freud ne peuvent guérir.

Voici les ingrédients d’une histoire humaine, qui n’est ni triste à en mourir -et pour laquelle on ne va pas s’émouvoir comme pour Scarlett dans Autant en emporte le vent-, ni tragique comme celle de Dreyfus mais qui finit bien, ni pathétique à la Victor Hugo qui n’en finit pas de finir.

C’est une histoire sans issue, le jeune commercial qui nourrissait toute la famille, ses parents et sa sœur, désormais se trouve en position peu confortable, celle d’un intrus qui tire sa famille vers la ruine.

Il meurt faute d’être nourri convenablement. C’est le seul endroit où Kafka se permet un tel écart avec le comportement des cafards qui ont survécu à toutes les catastrophes naturelles qui n’ont épargné aucun dinosaure.

C’est parce qu’ils se nourrissent de tout, plastique compris, mais au début du 20 siècle il n’y en avait pas encore beaucoup pour ne pas dire du tout, et après tout la malnutrition d’un frère transformé (par qui et comment ?) en un cafard, est déjà plein de ce tragi-comique.

Et à vrai dire, il se transforme (est transformé) en une sorte d’insecte qui n’a pas toutes les caractéristiques d’un cafard, le tragi-comique est aussi dans un tel dépassement.

Heureusement qu’il y a une âme charitable, la femme de ménage qui après avoir fait le ménage en annonçant avec la mine pleine de triomphe : je viens de le jeter à la poubelle !

Le représentant de commerce qui termine ainsi dans une ambiance glauque, où il pleut, l’entourage est triste non pas de sa disparition, bien au contraire, cela libère la famille d’un handicap, mais reste à l’étroit dans les habits sans ambition, juste de quoi survivre, quitte à le faire au dépens de ce cafard qui autrefois était leur fils et frère, mais désormais ne l’est plus du tout, d’ailleurs avait-il été un jour, vue la situation dans laquelle il les avait mis, certainement il ne l’a jamais été.

C’est kafkaïen et ça donne le cafard, mais, c’est autrement plus vrai, car existentiellement parlant, infiniment plus profond que son avatar de l’an 2000 de Houellebecq, qui, à l’aide de la sérotonine (titre du livre), traverse des années dans une ambiance morose à la normande, assaisonnée de ses conquêtes plus ou moins amoureuses, sûrement moins que plus, qui nage à la surface d’une existence que la société moderne occidentale lui procure avec délectation en échange de ses placements financiers limités mais convenables pour maintenir l’appétence de lèche-vitrines, si ce n’est celle de lèches-bottes.

Ce n’est pas non plus un personnage sorti du cabinet du docteur Zygmunt qui – à coût de purges de sa conscience et surtout de l’inconscient y compris celui qui s’exprime dans les rêves- en sort avec une santé refaite, certes de façon provisoire, et donc jusqu’à la prochaine fois, mais ce qui donne déjà un peu de répit.

Rien de cela chez Kafka, il est auteur d’un genre nouveau, celui qui donne à l’existence humaine une quatrième dimension, par analogie à celle d’Einstein, ayant aussi des dimensions cosmiques, provoquant les vertiges de la conscience devant un tel tragi-comique de la situation, le seul composant remplissant l’incommensurable espace que la conscience ainsi nourrie aborde avec crainte et tremblements. Faute de mieux sans doute.

A moins que ce soit une invitation à prendre au sérieux cet état d’esprit dont Nietzsche voulait sortir par le haut de Über münchen, en réponse à la sortie chrétienne dans la kénose, par le bas.

Kafka est sûrement plus proche du Christ et de ses ancêtres que de la solution par la dureté des bottes. Tellement proche que ses personnages se laissent conduire à l’abattoir comme un agneau.

Il a inventé la quatrième dimension de la sensibilité où la lumière de l’infini qui habite les personnages tragiques est mêlée à l’obscurité qui effraye.

Kafka est un mystique (qu’on ne saura jamais à assimiler au cynique) qui cherche l’absolu dans la nuit obscure qui ne l’a jamais quittée et dans laquelle il était entré comme Astérix tombé dans la marmite, contrairement à l’héros gaulois, de son destin morne, partagé par tous ses semblables.

A quarante un ans, mort en 1924 de tuberculose, il n’a pas vu la suite de ses intuitions littéraires qui plaçaient ses héros dans un décor réel de son époque et qui en anticipant sur l’avenir devenaient des prototypes de tous les errements chargés des péchés, un peu les siens, sûrement ceux des autres, trop grands pour pouvoir les porter.

Une sorte de bouc-émissaire conscient de son destin et l’assumant jusqu’au bout.

Il était bien seul face à un tel destin et il éclaire notre solitude qui cherche une issue par le bas avec les moyens du haut, c’est ce à quoi il ne s’autorise jamais, tellement lourde lui était l’absurdité qui écrasait tout sur son passage.

Heureusement qu’il avait des éclats de rire qui donnaient un peu de couleurs à l’existence terne. Se laissant emporter par le comique, même le tragique peut échapper au cynique. Pour cela ce n’est pas un désespoir suicidaire, et si oui c’est par l’entourage qui y pousse sans dire mot, mais c’est une manière de ne pas sortir par le bas avec les moyens d’en haut, juste une acceptation douce de la platitude de l’existence.

Le frisson que donnent les héros de Kafka est glacial, c’est celui de la métaphysique de notre siècle dont il a donné l’expression la plus profonde.

Mais jamais lugubre !